Economías sociales, inclusivas y diversas

Hacia el fin de las desigualdades sociales

En nuestros tiempos, las desigualdades sociales se hacen más obvias y más latentes que nunca, enmarcadas por los antagonismos de clase y tensionadas por asimetrías de género y raza. Vemos con el paso del tiempo que estas desigualdades se agudizan gradualmente, basta ver los tintes del fascismo que se imprimen en diversas partes del mundo. El sistema socioeconómico que habitamos viene definido no solo por ser capitalista, sino también por ser heteropatriarcal y por estar racialmente estructurado neocolonialista y atropocéntrico.[1]

Antagonismo de clase

La desigualdad por clase se ha cobijado y legitimado por estructuras e instituciones socioeconómicas definidas en términos puramente objetivos, es decir, en relación con la posesión y propiedad del capital y los medios de producción, así como una determinada distribución del producto social. Y dependiendo de esa posesión es como se vienen determinando las diferencias de riqueza, poder y prestigio entre los grupos, lo cual, no es una cuestión meramente casual o fortuita, sino que parte de una estructura económica que reproduce desigualdades económicas. Asimismo, las desigualdades por clase, no solo son relacionales y materiales, sino también ideológicas, en el sentido de que generan subjetividades en la búsqueda del máximo beneficio individual, amparado por el paradigma del homo economicus.

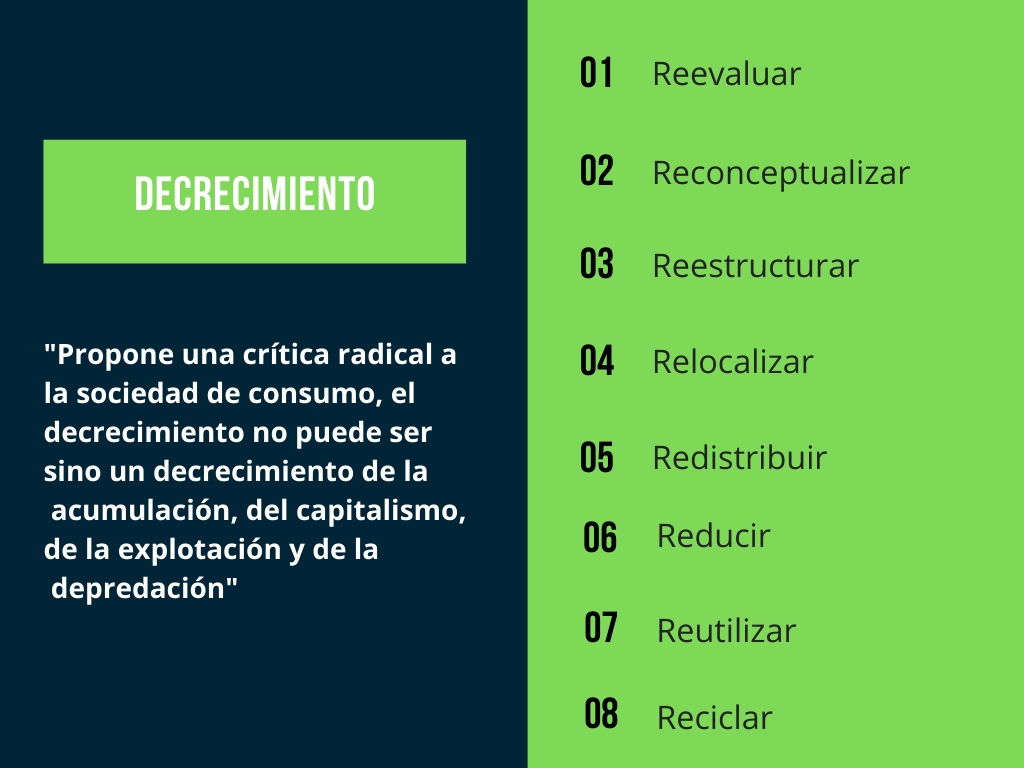

Por otro lado, el imaginario del progreso económico, la modernidad y el crecimiento ilimitado ha demostrado que no ha sido la receta infalible para el éxito y la prosperidad de las sociedades, sino más bien han incubado brechas irreconciliables de desigualdad, por lo tanto, ya no es posible seguir pensando en un crecimiento ilimitado ante un mundo con recursos limitados, es necesario dilucidar si queremos continuar con la receta del crecimiento o caminamos en dirección opuesta: al decrecimiento.

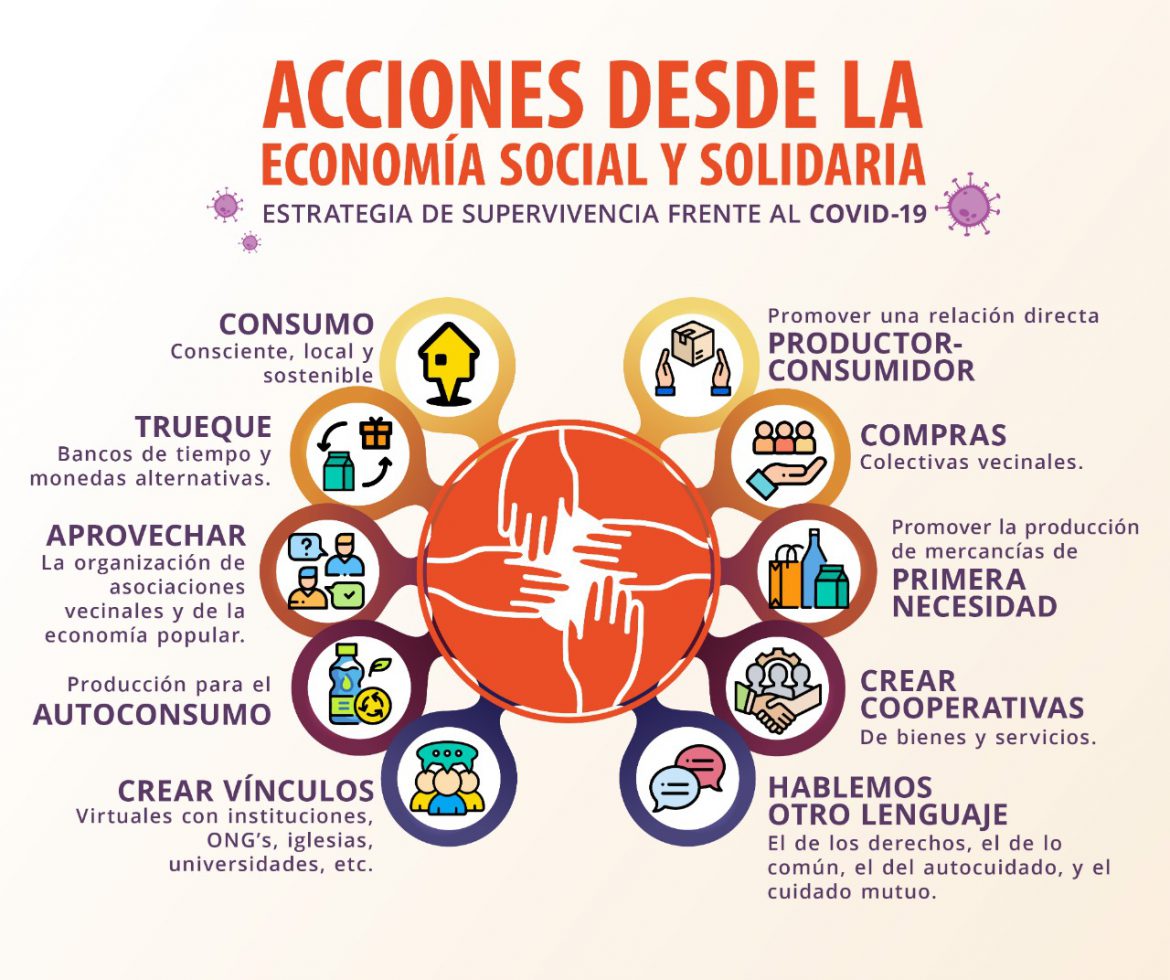

El decrecimiento busca organizar la producción y utilizar de manera razonable los recursos del entorno, así como también, propone una crítica radical a la sociedad de consumo; así el decrecimiento no puede ser sino un decrecimiento de la acumulación, de la explotación y de la depredación. También consiste en llevar a la práctica “las ocho R”: reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, reutilizar y reciclar[2]. La praxis de dichos principios se encuentra inmersa en estructuras socioeconómicas que buscan la equidad y la justicia socioeconómica, entre ellas; las denominadas economías alternativas, inclusivas, transformadoras, sociales, solidarias, feministas, cooperativistas, entre otras.

Dichos modelos socioeconómicos desde sus diferentes luchas y realidades, proponen reducir las desigualdades por clase, a través del trabajo colectivo, la distribución equitativa del producto social, la socialización de los medios de producción y del capital. Del mismo modo, la despatriarcalización de sus instituciones económicas, favoreciendo la diversidad y la inclusión.

Desigualdad por raza

No tiene ningún sentido hablar de diferencias por raza y etnia, ya que no se trata de un determinismo biológico ni mucho menos natural, sino más bien la desigualdad responde a una lógica económica, social y cultural; existe un gran concenso entre biólogos, genetistas, y antropólogos de que la idea de raza es una “invención cultural,” y de que en términos biológicos, las razas no existen ni hay diferencias en su capacidad mental.

No obstante, continuamente somos racializados, es decir, dependiendo sí somos latinos, negros, indígenas[3] o blancos, recibiremos un trato favorable o discriminatorio. México, un país donde hay una gran diversiad de pueblos indígenas, y donde desafortunadamente el 71% de dichos pueblos, son pobres (Coneval, 2018), sufren doble discriminación, incluso el ser mestizo de piel obscura, rasgos indígenas, etc., es motivo de discriminación. Es importante evidenciar la carga socialmente impuesta que representa el ser pobre, indígena y mujer, se trata de una triple discriminación, pues no es lo mismo a que se trate de alguien rico, varón, blanco y heterosexual. Así como también, no es lo mismo; ser mujer blanca y rica, a ser hombre, indígena y pobre.

Del mismo modo, al reconocer la lucha étnica-racial, se desvela el colonialismo, el cual no ha desaparecido, pues el hecho de que haya finalizado el colonialismo político no significó el fin del colonialismo en las mentalidades y subjetividades, en la cultura y en la epistemología. El colonialismo actual, destruye y menosprecia toda aquello que se relacione con los pueblos indígenas, erosiona la cultura, legitimando un epistemicidio; como lo llamo Boaventura de Souza. Es a partir de esta premisa colonizadora, que se busca confrontar una monocultura de la ciencia moderna, con una ecología de saberes, basado en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos más allá del conocimiento científico[4] el cual ha sido el único válido.

Desigualdad por género

La desigualdad por género, al igual que la raza y la etnia,ha sido interpretada por determinismos biologicistas, pues dependiendo del sexo, corresponde un rol; mujeres las tareas reproductivas y a los hombres las tareas productivas. El papel del feminismo, ha sido clave en la tarea de visibilizar dichas desigualdades, la denuncia del injusto reparto de roles y el binarismo de género, pues este último es diverso. Para el análisis de dichas desigualdades, podemos hacer un viaje a las lecturas de Angela Davis, quién describe de manera muy precisa dichas intersecciones en un lugar y momento histórico, las lecturas de Rita Segato o Silvia Federici.

Como vimos, entonces, todo comportamiento humano está sesgado de clase, de raza y género, por tanto, el cuerpo emite mensajes en ese sentido.[5]Esto quiere decir, que cada uno de nosotros nos comportamos, actuamos, accionamos, pensamos y procedemos de acuerdo a como confluyen estos constructos sociales, los cuales normativamente son formas dominantes de identidad en las sociedades jerarquizadas, que nos orilla a discriminar, devaluar, controlar y someter, invisibilizar y despojar, y es el capitalismo quién se beneficia de dichas desigualdadesy que a su vez las reproduce.

Es importante enfrentar los

problemas desde una perspectiva interseccional,

colocando sobre la mesa los

antagonismos por clase, raza y género, a fin de visibilizarlas y promover

instituciones económicas democráticas, no reproductoras de desigualdades, donde

el respeto a la diferencia y la otredad sean la regla, mas no la excepción.

Finalmente, quiero cerrar con estas reflexiones: “la lucha por la igualdad no

puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia.”[6] Las

economías sociales, solidarias, alternativas, transformadoras e inclusivas,

serán feministas, en clave decolonial y decrecientes, o no serán.

[1] Orozco, A. P. (2014). Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Traficantes de sueños.

[2] Di Donato, M. (2009). Decrecimiento o barbarie. Entrevista a Serge Latouche. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Nº 107. Madrid.

[3] Rodríguez-Shadow, M. J. (2000). Intersecciones de raza, clase y género en Nuevo México. Política y cultura, (14), 109-131.

[4] De Souza Santos, B. (2011). Epistemologías del sur. Utopía y praxis latinoamericana, 16(54), 17-39.

[5] Pontón Cevallos, J. (2017). Intersecciones de género, clase, etnia y raza: un diálogo con Mara Viveros.

[6] De Sousa Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce.